安珍清姫(道成寺)は女ストーカーの話だった!映画では若尾文子が怪演

サクラさん

道成寺といえば桜餅

ですよね~(😸)。

ですよね~(😸)。

ハンサム 教授

いやいや、それは

道明寺;^^💦

道成寺といえば安珍・

清姫でしょう。

道明寺;^^💦

道成寺といえば安珍・

清姫でしょう。

Sponsored Links

サクラさん

なんすか、それ?(🐱)

ハンサム 教授

美貌の青年僧安珍を

愛してしまった、

こちらも美女、清姫。

道のため逃走して

道成寺へ向かう安珍。

追う清姫はついに…

愛してしまった、

こちらも美女、清姫。

道のため逃走して

道成寺へ向かう安珍。

追う清姫はついに…

サクラさん

桜餅に変身?(🙀)

サクラさん

オオ~(

物語が道成寺伝説。

今でいえばストーカー

ですね、女の(😻)

物語が道成寺伝説。

今でいえばストーカー

ですね、女の(😻)

ハンサム 教授

なんや、知ってたん

かいな(😹)

かいな(😹)

というわけで、おなじみ「あらすじ」

暴露サービスの第134弾、

(“感想文の書き方”シリーズ第193回)は

「道成寺(安珍・清姫)伝説」!

能や歌舞伎で古来さかんに上演されてきた

物語で、いろいろに変形されていますが、

一般に”道成寺もの”と総称されます。

能では『道成寺』(もとは『鐘巻』)、

歌舞伎では『京鹿子娘道成寺』『奴道成寺』

『二人道成寺』『男女道成寺』、人形浄瑠璃

(文楽)では『日高川入相花王』(ひだか

がわいりあいざくら)などタイトルも様々。

上田秋成『雨月物語』の「蛇性の淫」も

同じ物語のホラー化なんですね。

現代の絵本にも芸術的香気の

高いものが出ていますね。👇

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

また、なんとオぺラにも。👇

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

謡曲『道成寺』のあらすじ

さて「あらすじ」ですが、上で申しましたとおり、”道成寺もの”にはいろんな異本

(ヴァージョン)がありますので、どの

ストーリーを選ぶかも問題になります。

芸術性的香気という点では謡曲

(能の脚本)かなあ、という感じが

しますので、ここはこれで参りましょう。

Sponsored Links

能楽師、高山清司さんの絵本『道成寺

大蛇になった乙女』(上左の広告)の

文章に依拠して進めます。

この謡曲、作者は不詳ですが、世阿弥が

完成させたといわれる「複式夢幻能」に

近い形をとっていて、現在を語る【前場】

から過去を語る【後場】へ飛ぶ二場構成。

ただし、【後場】の終わりではまた

現在に戻る形となります。

この「あらすじ」ではその現在に戻った

最終場面を【結】とし、その前の主要な

部分を【序・破・急】に分けてみました。

“道成寺伝説”の大まかな筋なら、

この【序・破・急】の部分だけ読んで

もらえば、それでもOKです。

それでは参りましょう。

👉印で注釈を入れていますが、

不要と思われる場合は、飛ばしてください。

🐍【前場】

道成寺は、建立に尽力しながら事故死した橘道成の名をとって天皇が名づけられた

寺だが、ある時から鐘がなくなっていた。

新たに作られた鐘のおひろめの日、

住職は、鐘の供養の間は女人禁制に

すると言い渡した。

手伝いの人々にご馳走がふるまわれて

宴もたけなわのころ、ある白拍子

(しらびょうし)が現れ、鐘の供養の

ために舞を奉納したいと言う。

その美しさにまどわされた寺男は彼女を

鐘楼に入れてしまい、白拍子は面白げに

寺の来歴を舞い語り始める…

👉白拍子は、平安時代末期から鎌倉時代に

かけて流行した歌舞の一種またはそれを

演ずる芸人。

主に男装の遊女や子供が今様や朗詠を

歌いながら舞ったもの。

うっとりと見守る人々が寝入ってしまうと

白拍子は突然おどり上がって鐘を鐘楼から

引きちぎり、その鐘の中へと消える(

みなが目をさますと、鐘は落ち、

まっ赤に焼けている。

住職は人々を帰し、「女人禁制」の

由来について僧たちに語り始める。

Sponsored Links

🐍【後場】

🐍【序】

昔、この国(紀州)の辺地に真砂

(まさご)の庄治という者がいて、

毎年、奥州より熊野詣でする若い僧を

気に入って家族同様に扱っていた。

庄治はまだ幼い娘に、冗談半分に

「この坊さんはお前の夫になる人だよ」

と言い、娘はこれを本気にしてしまった。

👉もちろんこの僧と娘が安珍と清姫

なのですが、能には名前は

出て来ません。

名前がついたのは後世のことで、伝説の

最初の記録『本朝法華験記(げんき)』

(11世紀)の「紀伊国牟礼婁郡の悪女」

や『今昔物語』(12世紀)の「紀伊国

道成寺ノ僧法華ヲ写シ蛇ヲ救フ語

(こと)」にも名はありません。

しかもこの「悪女」は、庄治の娘では

なく、未亡人などとされており、

『御伽草子』(室町時代)の「道成寺

縁起」でも「庄治の嫁にて、相随ふ者

あまたありけり」とあります。

実話としてはオバサンだったんでは

ないでしょうか;^^💦

🐍【破】

何年かのち、例年どおり泊まりに

来て休んでいる僧のもとに娘が

忍び込んで、訴える。

「いつまで放っておくのか。

今宵こそ私を奥州へ連れ帰って」

驚いた僧は、その場は適当に言い

つくろって、夜のうちにここ

(道成寺)まで逃げてきた。

住職たちは相談して「女の一念は

あなどりがたい」からと、鐘を

おろしてその中に僧をかくまった。

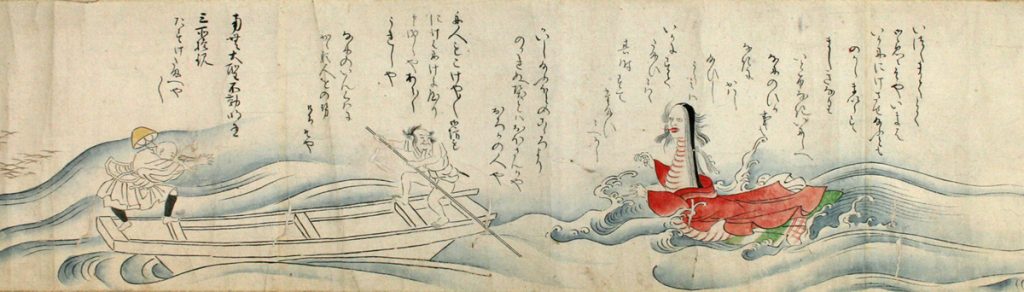

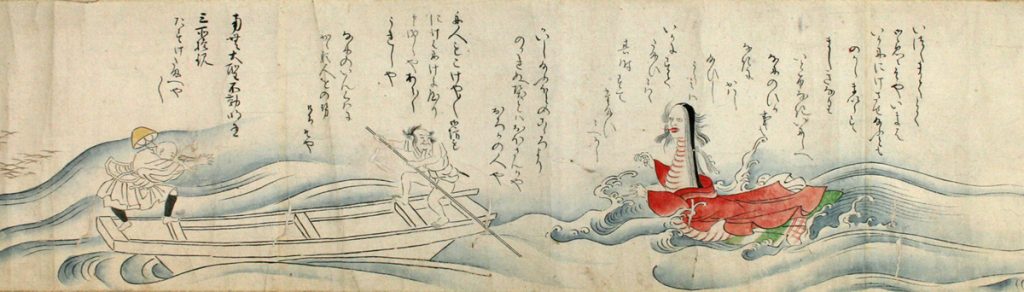

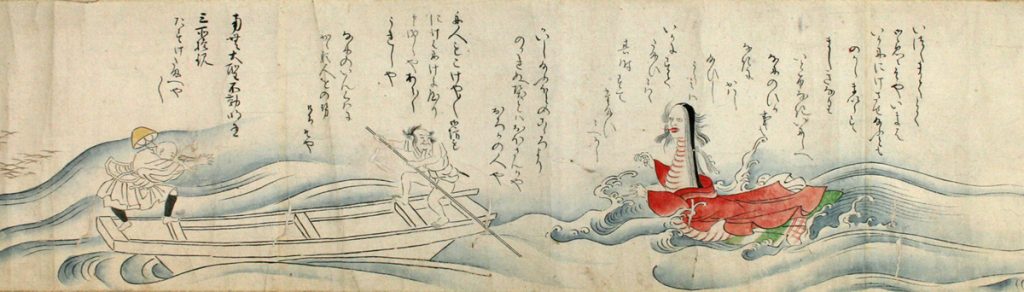

🐍【急】

だまされたと知った娘は、悔しさに

われを忘れて僧を追い、日高川では

大蛇に姿を変えて泳ぎ渡る(

寺に着いて僧を探し回る大蛇は、

おりている鐘を怪しんで、これに

巻き付く。

大蛇が尾でたたくと、鐘はまっ赤に

焼け落ち、中に隠れていた僧も

黒こげの炭になってしまった。

娘は恋する男を失った悲しみから、

日高川に身を投げて死んだ。

この寺で鐘の再興をためらってきたのは

その「執心」がしみついているからだ。

『道成寺縁起絵巻』より(上下とも)

昔、この国(紀州)の辺地に真砂

(まさご)の庄治という者がいて、

毎年、奥州より熊野詣でする若い僧を

気に入って家族同様に扱っていた。

庄治はまだ幼い娘に、冗談半分に

「この坊さんはお前の夫になる人だよ」

と言い、娘はこれを本気にしてしまった。

👉もちろんこの僧と娘が安珍と清姫

なのですが、能には名前は

出て来ません。

名前がついたのは後世のことで、伝説の

最初の記録『本朝法華験記(げんき)』

(11世紀)の「紀伊国牟礼婁郡の悪女」

や『今昔物語』(12世紀)の「紀伊国

道成寺ノ僧法華ヲ写シ蛇ヲ救フ語

(こと)」にも名はありません。

しかもこの「悪女」は、庄治の娘では

なく、未亡人などとされており、

『御伽草子』(室町時代)の「道成寺

縁起」でも「庄治の嫁にて、相随ふ者

あまたありけり」とあります。

実話としてはオバサンだったんでは

ないでしょうか;^^💦

🐍【破】

何年かのち、例年どおり泊まりに

来て休んでいる僧のもとに娘が

忍び込んで、訴える。

「いつまで放っておくのか。

今宵こそ私を奥州へ連れ帰って」

驚いた僧は、その場は適当に言い

つくろって、夜のうちにここ

(道成寺)まで逃げてきた。

住職たちは相談して「女の一念は

あなどりがたい」からと、鐘を

おろしてその中に僧をかくまった。

Sponsored Links

🐍【急】

だまされたと知った娘は、悔しさに

われを忘れて僧を追い、日高川では

大蛇に姿を変えて泳ぎ渡る(

寺に着いて僧を探し回る大蛇は、

おりている鐘を怪しんで、これに

巻き付く。

大蛇が尾でたたくと、鐘はまっ赤に

焼け落ち、中に隠れていた僧も

黒こげの炭になってしまった。

娘は恋する男を失った悲しみから、

日高川に身を投げて死んだ。

この寺で鐘の再興をためらってきたのは

その「執心」がしみついているからだ。

『道成寺縁起絵巻』より(上下とも)

🐍【結】(【前場】に戻る形)

話を聞き終えた若い僧から「みなで心を合わせて娘の執心を

祈りのけ、鐘を再興させましょう」

と声が上がり、住職が祈とうを始める。

やがて鐘からぶきみな音と煙が出て

鐘が苦しげに踊りだし、引き上げると

大蛇と化した娘が怒り狂って

僧たちに襲いかかる。

が、僧たちの必死の祈りにだんだん

弱っていき、ついに自ら出す炎で

わが身を焼いて邪念のウロコをはがす。

最後の力をふりしぼって

日高川に身をおどらし、沈む。

Sponsored Links

古来、能楽師の試練だった

というわけで、能の場合はやはりストーリーは単純化され、そのぶん清姫の

「執心」という主題にぐいぐい集中

していく感じが強いですね。

その表現のために古来、能楽師たちが

どれほどの心血を注いできたかを覗いて

いただくのに好適な、素晴らしい動画が

ありますので、ぜひご覧ください。

若手能楽師の塩津圭介さんの『道成寺』

初挑戦の模様を、稽古から本番まで

伝えたもので、冒頭部分では『道成寺

縁起絵巻』の画像もたっぷり

鑑賞できまます。

本番の上演は開始35分あたりから。

役者にとって危険な試練となる、

落ちてくる鐘の中に入り込む山場が

49分あたりですので、ぜひ

そのあたりまでご覧を。 👇

多様なジャンルに生きている安珍・清姫

ところで、「あらすじ」中の👉でもふれた『本朝法華験記』によれば、コトは

「醍醐天皇の御代、延長6年(928年)

夏の頃」。

地名も正確に記されていますから、

話のモトは実際に起こった事件に

違いないと思われますね。

そして青年僧の美貌もしっかりと記録

されているわけなんですが、これを追う

女性の方はどうかというに、特に美女と

されているわけではないようで……

まあ、もし美人で僧の方もその気になったと

すれば、還俗(僧をやめる)という選択肢も

あったはずなので、必死こいて逃げなくても

よさそうなんですよね……;^^💦

でも伝説が物語になっていくと、それは

もちろん「美しい」ということにした方が

盛り上がりますから、やはりそうなります。

能でも、清姫の化身ともみられる白拍子は

寺男たちを惑わす美しさですし、歌舞伎や

人形浄瑠璃でももちろん美女。

その極致といますか、現代の映画では

希代の美女、若尾文子を清姫に、安珍には

これまた絶世の美男、市川雷蔵を配する

という贅沢きわまりない『安珍と清姫』

(1960。島耕二監督)が制作されました。

90分の長尺ですから、いろんな要素を

加えてストーリーを複雑にしています。

(清姫がはじめ誘惑的な悪女で後に

心を入れ替えるとか、ラストは大蛇が

ゴジラばりに火を吐くとか…)👇

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

現代に息づくる道成寺物語の例をもう一つ

大急ぎで付け加えますと、特に清姫の

方ですが、刺青(タトゥー)の図案として

国際的に人気のようです。

👉おっと、カッコいいからって

真似をするのはちょっと待った✋。

こちらの記事などを読んで

考えてからにしてくださいね;^^💦

・タトゥー(刺青)を入れて後悔しないには?🐉ニーチェ先生に聞く

・刺青(タトゥー)を入れる理由 🐉EXILE、オバマ大統領に聞く

・谷崎潤一郎 刺青のあらすじと考察 🐉若尾文子主演映画も鑑賞

まとめ

さてこれで、安珍清姫の伝説・物語に関してはだいたいのところをわかって

いただけたのではないでしょうか。

あといくつか、おまけ情報を

付け加えておきましょう。

Sponsored Links

謡曲の『道成寺』に関していえば、その

「複式」の物語構成は「入れ子型」

になっているともいえますね。

図示すれば、こんな感じ。👇

【前場】

【序・破・急】

【結】(【前場】に戻る形)小説なら、こういう構成法は

よくありますよね。

その先駆的な例がメアリ・シェリーの

『フランケンシュタイン』。

日本なら夏目漱石の『こころ』ですね。

👉これらの小説については

こちらをご参照ください。

・フランケンシュタインのあらすじ 👻原作小説をネタバレありで

・夏目漱石 こころのあらすじ 💙簡単/詳しくの2段階で解説

👉それから冒頭でサクラさんが

間違えていた「道明寺」とその

名物、桜餅についてはこちらで。

・桜餅の道明寺と長命寺の違いは?🌸低カロリーなのはどっち?

そんなわけで、現代においてなお

話題に事欠かない安珍と清姫でした。

読書感想文やレポートを書こうか

という人も、これだけ情報があれば

もうバッチリ。

いろんな角度から書いていけますね。

ん? 書けそうなテーマは

浮かんできたけど、具体的に

どう進めていいかわからない( ̄ヘ ̄)?

そういう人は、「感想文の書き方

《虎の巻》」を開陳している記事の

どれかを見てくださいね。

👉当ブログでは、日本と世界の多様な

文学や映画の作品について、

「あらすじ」や「感想文」関連の

お助け記事を量産しています。

参考になるものもあると思いますので、

どうぞこちらからお探しください。

・「あらすじ」記事一覧

・≪感想文の書き方≫具体例一覧

ともかく頑張ってやりぬきましょー~~(^O^)/

(Visited 3,431 times, 1 visits today)

こんなコメントが来ています