“結婚生活は長い会話である”とニーチェが言ったって本当?出典は?

である」というニーチェ

の名言が結婚式の祝辞

などで人気で、お笑い

コンビ サンドウィッチ

マンのコントにも出て

くるくらいです(😸)

一度も結婚しないまま

死んだ人にどうして

そんなことが言える

のかな;^^💦

という説も有力です。

でもルー・ザロメに

求婚したのでは?

だったと最近の伝記

には書かれています。

ただ「結婚生活は長い

会話である」というのに

近い言葉は吐いています

が、それはむしろ結婚

するならそこをよく考え

ておけ…と戒める文脈に

おいてなんです。

と長く一緒にいることに

自信のない男性から出た

言葉らしいですね。

でもそれ、出典は?

というわけで本日は、ニーチェの名言

としてやたらと出回っているらしい

「結婚(夫婦)生活は長い会話である」

について、まずはその出典を押さえて

ニーチェの真意を探ります。

その上で、独身を通し、同性愛説もある

この哲学者が結婚や女性についてどう

考えていたかを、著作のあちこちから

名言を拾い上げながら解き明かして

いこうという趣向((((((ノ🤡)ノ

内容はザッと以下のとおり。

- 「長い対話としての結婚」

- 「会話」と「対話」の違い

- 結婚前の熟慮の見本❓

- 結婚は撤廃される❓

- 女にとって男は手段❓

- 恋愛と復讐で女は男より野蛮❓

- 女性の愛と男性の愛の違い

- ルー・ザロメのへ求婚

⦅同性愛とマゾヒズム⦆ - 愛の苦しみはどこから❓

まとめ

「長い対話としての結婚」

ズバリ結論から申しますと、この言葉が出てくるのはニーチェ中期の著作『人間的、

あまりに人間的Ⅰ』(1878初版)の第406節

(第7章「女と子ども」内)です。

まずはその全文を引用しておきましょう。

長い対話としての結婚。

──結婚にふみ切るさいには

人は自問すべきである、

お前はこの女と老年になって

まで愉快に語り合えると

信じるか?

結婚におけるあらゆる他のことは

一時的である、しかし交わりの

大部分の時間は対話に属する。

(下線部は翻訳原文[池尾健一訳]

では傍点。以下同様)

(引用元:👇)

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

おわかりですね。

実情は、この節のタイトル的な前振りとして

「長い対話結婚」と書かれていた

のであって、厳密には「結婚は長い対話

(または会話)」とニーチェが書いた

とは言えないんですね。

もちろん等置している(“=[イコール]”で

結んでいる)とは言えるので「『結婚は長い

対話である』とニーチェが言った」という

発言に対して、それをウソだと決めつける

わけにも行きません。

ただ見逃せないのは、この節が「結婚に

ふみ切る」場合のチェックポイントとして

「老年になってまで愉快に語り合えると

信じ」られるかどうかを重視せよという

一種の戒めとして書かれていること。

結婚後の住まい、憩い、食事、家事、労働、

お金、セックス、そして子育て…

共有されるあらゆることは

「一時的である」。

唯一の例外、つまり永続的になって

くるのが対話だというんですね。

まことにもっともな洞察で、結婚式の

祝辞にも好適な、社会にしっかり適応

した普通人の意見のように聞こえます。

でも気になるのはそれが、自ら「病者の

光学」(『反キリスト者』1888)を標榜し、

フツーの”善人”たちを畜群と呼んで彼らの

奴隷根性を罵倒し、自らはついに一度も

結婚しなかった男によって言われて

いること。

同性愛説もあるニーチェのことですから、

自分自身のこととして切実に考えることは

少なかった可能性もありますが、そうで

あっても、多くの著作でしばしば結婚の

問題に言及していることはたしかです。

👉同性愛説については最新の詳細な伝記

『ニーチェ伝 ツァラトゥストラの秘密』

(ヨアヒム・ケーラー著、1992)が詳細に

述べ立てています。

(邦訳👇)

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

同性愛問題はまた後にふれるとして、

ともかここでは、結婚についてニーチェの

真意をはっきりさせるため、まず彼の言う

対話の意味を明らかにしておく

必要がありそうです。

「会話」と「対話」の違い

これについて、ニーチェは同じ本でこう述べています。

二人の対話。

──二人の対話は完全な対話

である、一方がいうことは

すべて、話している相手を厳密に

顧慮して自分の一定の色彩・

響き・それに伴う身振りをとる

からである。

〔中略〕

しかし話し相手が二人のときは、

三人のときは、そしてそれ以上の

ときはどうだろうか?

そこでは必然的に対話は個性に

応じた繊細さを失い、さまざまの

顧慮が交叉して相殺される、

ひとりに快感を与える言い方が

別の人の気性に合わない。(374節)

おわかりでしょうか。

ニーチェのいう対話はあくまで「二人」

すなわち一対一の直面で行われるもので

あって、三人以上で話すことは、これと

区別して会話と呼んでいるのですね。

だから「結婚(夫婦)生活は長い会話である」

という名言も、ニーチェのものとして

言うのなら、本当は会話ではなく

対話と明記すべきなんですね。

そして、上記のような理由から会話の方には

快適な「人間味」が失われがちだというのが

ニーチェの洞察です。

たとえば社交の席で、才気に富む女性が

「奇怪な、やりきれない、すさまじい

印象をあとに残す」ことがあるけれど、

それは対話でなく会話になっている

からだと言うのです。

彼女たちからあらゆる精神的魅力を

奪って、故意の自恃やかけ引きや

衆人の前で勝ちたいと言う意図

ばかりをどぎつい光の中でみせる

のは、大勢に対し、大勢の前で

話すからである、

ところがこの同じ婦人たちが

二人の対話においてはまた女に

なって、彼女たちの精神的優雅さを

とりもどす。 (同)

いかがでしょう。

女性のみなさん、お心当たりは?;^^💦

反論も出そうですが、それは後回しとして、

ともかく複数の男を前にした女性と、一人の

男とだけ対面した女性とがまったく別人の

ように見えてしまうという驚きが古来、

多くの男を戸惑わせてきたのは間違いの

ないところでしょう。

その証拠として古代以来の世界の文学に

描かれてきた男女関係の様態をいくらも

挙げることができるのです。

👉この状況に最もこだわり、繰り返し

描いた作家を日本から挙げるなら、

まず夏目漱石に指を屈しなければ

なりません。

『こころ』とか『三四郎』とか、

まさにそういう世界ですね。

詳しくはこちらでどうぞ。

・夏目漱石 三四郎のあらすじを簡単に【&章ごとに詳しく】2段階で解説

・こころのあらすじ【上中下】を簡単に/&詳しく掘り下げて解説します

・こころ(漱石)のお嬢さんはなぜよく笑う?先生はそれが嫌いだった?

結婚前の熟慮の見本

さて、「長い対話としての結婚」云々の発言がみられる『人間的、あまりに

人間的』から3年後の『曙光』(1881)

でのニーチェはこうも述べています。

結婚前の熟慮の見本。

──もし彼女が私を愛するとすれば、

長く続けば彼女は私にとって

どんなに重荷となることであろう!

またもし彼女が私を愛さないと

すれば、長く続けば彼女は

そのときようやく私にとって

どんなに重荷となることで

あろう!

二つの違った種類の重荷が

問題であるにすぎない。

──それゆえわれわれは

結婚しよう!

(387節[茅野良男訳] )

「愛する」場合も「愛さない」場合も

相手が「重荷となる」という点では同じ。

「それゆえ」結婚しようという理屈は

難解ですが、こういう諦観のもとで

結婚していく男が多い(が、自分は

そんなバカなことはしない)という

イヤミなのかもしれません。

結婚は撤廃される❓

ともかく、結婚するかどうかを決めるに際しては「老年になってまで愉快に

語り合える」かをよく検討せよ…

というのがニーチェの戒めだったように

解釈できます。

しかしながら、実際問題として、これが

ちゃんとできる男って、どれほどいる

のでしょうか。

日本でも欧米でも、そんな賢い男が

いたらお目にかかりたいぐらいです。

未婚のニーチェがそこまで考えていたのは

まあ、頭の回転が人並外れていたことを

示すのかもしれません(そのことと晩年の

発狂を結びつけるのは安直ですが);^^💦

それはともかく、結婚という制度そのものに

対するニーチェ考えが決して楽観的では

なかったこと、そしてその懐疑が時代の

流れとともに強くなっていったことは、

どうも明らかのようです。

その「時代」とはまさに「恋愛結婚」が

支配的になっていくという意味での結婚の

転換期でもあって、この変化によって

それまで結婚を支えていた男性の「支配欲」

「所有欲」が萎えてしまう…

というのがニーチェの洞察でした。

現代では眉を顰められそうな主張ですが、

初期の「ディオニュソス的」なものの称揚

から晩年の「権力への意志」説まで一貫

するニーチェ哲学の核心──「生」そのもの

の称揚──に、この洞察も根ざしています。

この「支配欲」は何世紀にもわたって

「家族という最小の支配形態を絶えず

組織化」してきた、発展的な未来を準備

する本能的な力であったのに、もし結婚が

そのようなものでなくなるならば、

そもそも結婚には何の意味も

ないことになりましょう。

──近代的結婚はその意味を

失いました。

──したがって、それは

撤廃されます。──

(『偶像の黄昏』(1988)

「ある反時代的人間の逍遥」39節

[西尾幹二訳] )

と悲観的な未来を予見していたのです。

女にとって男は手段❓

2020年代の今日、すでに的中しつつあると言えそうな予言だったわけですが、

ともかく24歳で大学教授になってしまう

ほどに頭の切れたこのニーチェが、

女性や結婚に向けて懐疑的・否定的言葉を

吐くようになっていったことは事実です。

たとえば『ツァラトゥストラかく語りき』

(1885)でも、女性は「友情」を知らず

「知っているのは愛だけだ」だと断定

しています (第一部「友について」)。

それは女性のなかに長い間「奴隷と

専制君主が住んでいた」からで…

女性の愛のなかには、彼女が

愛しないすべてのものに対する

不公平と盲目がある。

そして知的な女性の愛にすらも、

光とならんで、まだ奇襲と稲妻と

夜がある。

〔中略〕

今も女性は猫だ、小鳥だ。

もっともよくて、牝牛だ。

猫や小鳥にたとえられたからといって

喜んでいる場合ではありません。

カワイイと愛(め)でているのではなく、

「愛しないすべてのもの」に対する

攻撃性の凄まじさに驚いているのです。

だから男にとって女性は「謎」ともなる

のですが、別の箇所では「女の一切の

謎を解く答えはただ一つである」とも

言い切っています。

それはすなわち妊娠である。

女にとっては、男は一つの

手段である。

目的はつねに子供なのだ。

(第一部「老いた女と若い女について」)Sponsored Links

(引用元👇[佐々木中訳] )

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

👉『ツァラトゥストラかく語りき』の

内容やその読み方・訳本の選び方

などについては、こちらで詳しく

解説してしています。

ぜひご参照ください。

・ニーチェ ツァラトゥストラは読みやすい?訳本選びがカギに

恋愛と復讐では女は男より野蛮❓

そんなわけですから、翌1886年の『善悪の彼岸』に「女性はそもそも、事物を客観的に

みる視点」を持てないのだ(114節)とか、

「復讐と恋愛にかけては、女は男よりも

野蛮だ」(139節)とかの断言が目につくのも

不思議ではありません。

ただ、これらはただ感情的に女性を罵倒

する類のものではなく、それなりの根拠に

もとづいて分析的に考察されたものである

ことに注意すべきでしょう。

男女はたがいに思い違いをしている。

それは男女ともに、根本においては

自分だけを敬い、愛しているからだ

(もっと耳に入りやすい言葉で

言えば、それぞれの理想だけを

愛しているからだ──)。

だから男性は女性が穏やかな

存在であることを望むが、

──それはまさに女性が本質的に

穏やかでない存在だからだ。

猫のように、女性は穏やかに

見える外見を練習しているのだが。

(131節)

女性の愛と男性の愛の違い

結婚あるいは男女関係をめぐる様々な軋轢、トラブルの根本的な要因は、男と女が

「それぞれの理想だけを愛している」

ことにある。

つまりこれがニーチェの洞察なのですが、

これについてのより分析的でわかりやすい

解説を、『ツァラトゥストラ』直前の大著

『喜ばしき知恵』(訳題は「悦ばしき知識」

「愉しい学問」も。1882)に読むことが

できます。

いわく、女性と男性は「愛ということで

それぞれ別の何ものかを考えて」おり、

むしろそのことこそが「両性における

愛を支える条件になっている」と。

というのも、女性が「愛」で考えるのは

「全身全霊を挙げての完全な献身」という

「一個の信仰」であり、相手の「所有物

として受け取られ」たいという願いである。

したがって、女性が望むのは、

奪い取る男性であり、自己自身を

与えたり放棄したりすることなく、

むしろ逆に、女性が身を捧げる

ことで力や幸福や信仰を増大させ、

──ますます「自己」を豊かにして

いくような男性である。

(第五書 363節)

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

で、実際、男の愛は「所有しようとする

意志」にほかならなず、それは「ひとたび

所有したら、それで止んでしまうもの」。

この意味で愛し合う男女のペアは、しっくり

かみ合っているように見える場合も、実は

「対立」的な食い違いを含んでいる。

ゆえに「貞節」という問題においても、

それが女性にとっては「愛の本質」──

「定義からの帰結」──であるのに対して

男性にとってはむしろその逆。

なぜなら、男の愛──所有したいという

意志──は所有を果たした瞬間に

「止んでしまう」ものだから。

だから男の「貞節」──愛の持続──を

保たせるのは、相手の愛のへの

感謝の念として、または

特異体質的な嗜好として、あるいは

いわゆる親和力によって

か、あるいはまた

自分が「所有」しているという

ことを滅多なことでは簡単に

認めない男性における精妙で

疑い深い所有欲によるほかない。

ともかく「貞節」の構造は男女でまったく

違うのであって、「裏切られた」という

女性の激怒や悲嘆は多くの場合、この

食い違い──「自然の対立」──を理解して

いないことによるというのです。

このあたりは非常に微妙で、反論も

ありそうですが、これはあくまで

「自然」の摂理であって、この先、

人類史がどう変化しても消滅することは

ないというのがニーチェの予言です。

ただ、男性の愛が「所有する」ことに、

女性の愛が「所有される」ことに強く結び

つくもので、かつそれが同時に複数の

異性に向けられることもまた「自然」だ

というニーチェの洞察は、現代の人類学的

知見によっても裏付けられるところ

なのです。

👉「貞節」や「誘惑」をめぐるの科学的

知見についてはこちらもご参照ください。

・おしどり夫婦が離婚する理由?オシドリの生態からすれば当然だった!

・フェロモン香水(男性用)の効果は?💘女子寮効果は何を教える?

人類の性についての最新の知見は

この本で勉強できます。

👇

⦅広告⦆クリックすると楽天市場へ

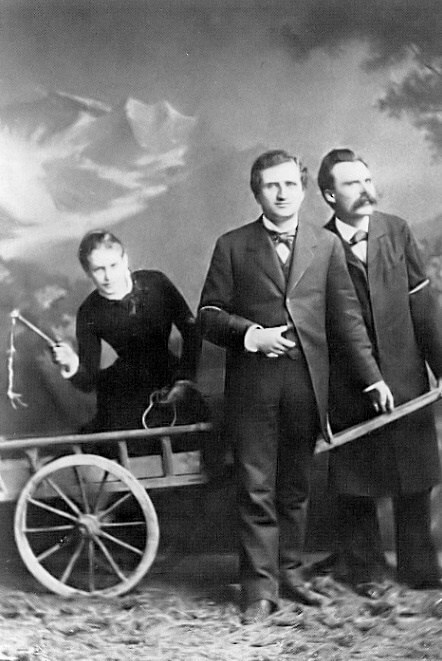

ルー・ザロメのへ求婚

⦅同性愛とマゾヒズム⦆

いやはや、男女関係をめぐるニーチェの洞察の深さ、鋭さには恐れ入るばかり

ですが、この男、結婚もしないのに

一体どのようにして、この鋭利な

女性観を獲得したのでしょうか❓

そこで浮かび上がるのが、なんらかの

交際のあった女性たちですが、なかで

最もよく知られているのが、ニーチェの

求婚をソデにしたことで知られる

ロシア貴族の娘、ルー・ザロメです。

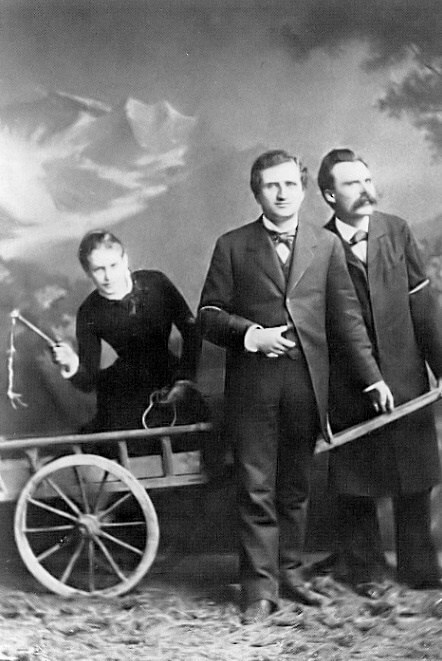

これはニーチェ(当時38歳)との哲学者

パウル・レー(33歳)とでルーを挟む

三角関係のさなかの求婚で、この後

ルーはレーと二人でニーチェのもとを

去って同棲することになります。

でも、そもそもコトの発端は、以前から

ニーチェと親密な関係にあったレーが、

同性愛(当時のドイツでは犯罪)を隠す

ための(偽装的)結婚をニーチェに

勧めたことにあった…

と暴露しているのがすでにふれました

伝記『ニーチェ伝 ツァラトゥストラの

秘密』(1992)なのです。

当時まだ21歳で、二人の中年男の恋路を

狂わせてしまったらしいルーはしばらくの

間はレーと同棲しますが、やがて現れた

次の男と逃げ、その何年か後にレーは

投身自殺を遂げます。

ルーはその後、詩人リルケ、さらには

精神分析の創始者フロイトとの間でも

浮名を流した魅惑の女性でした(😻)

そのルーとレー、ニーチェの三人で

撮った若き日の写真がこれです。

このルーに対してニーチェが抱いた感情は、

そもそも恋愛的であったか否かを含めて

具体的なところは謎のままですが、それは

さておいても、この写真でどうしても

気になってしまうのが、ルーが手に

している鞭です。

しかも彼女は荷車の上にいますから、

御者の役が当てられているのだとすると

鞭打たれる馬の位置にいるのが

ニーチェその人なのですね。

それにしても一体なぜ三人は、

このようなポーズで写真を撮る

ことにしたのでしょうか❓

ここで浮上するのが1870年に刊行され

話題になっていたレオポルド・フォン・

ザッヘル=マゾッホの問題小説『毛皮の

(毛皮を着た)ヴィーナス』。

👇

⦅広告⦆和訳本:クリックすると楽天市場へ

もちろんマゾヒズムの語源となった

あのマゾッホの代表作です。

三角関係の嫉妬も苦しいものですが、

それも含めた愛の苦しみをすべて悦びに

変えてしまおうとするのがマゾッホの世界。

もしニーチェが鞭打たれる馬の役を買って

出たのだとすると、それは彼がマゾッホの

小説に共鳴するものを感じ、愛の苦しみを

悦びたいという志向を自分の中にも

見出していたことによるのではないか。

上記の伝記『ツァラトゥストラの秘密』

によれば、実はそれまで「女性について

何ひとつ知らないことに悩んでいた」

若きニーチェに初めて女性の何たるかを

教えたのは、まさにこの本だったのです

(p.197-202)。

👉このことに関連し、『毛皮の

ヴィーナス』の映画化例や日本の

マゾヒズム文学を代表する谷崎潤一郎の

諸作品などマゾヒズムの諸相をめぐっては

こちらで詳しく追究しています。

どうぞご参照ください。

・マゾヒズムの心理とは?その劇(ゲーム)的な物語はなぜ悲喜劇に終わる?

(画像出典:Freud Quotes)

愛の苦しみはどこから❓

「嫉妬」の問題が絡んだり、あるいはそもそも愛を返してもらえなかったり

する場合に、愛が苦しみを伴うことは

誰もが経験するところでしょう。

でも、そうした問題がない場合でも

苦しみを生んでしまう場合もある…

というあたりに恋愛の難しさがある

のかもしれません。

『善悪の彼岸』ではこんなことも

言われています。

わたしたちは目覚めているときも、

夢の中のようにふるまうものだ。

すなわちわたしたちは、

つきあっている人物をこんな人だ

と思い込み、でっちあげる。

──そしてすぐにそのことを

忘れてしまうのだ。(138節)

愛は、愛する者の隠された

高貴な特性に光をあてる。

──その者の稀なるところ、

例外的なところをあらわにするのだ。

そのようにして、愛する者が

いつももっているものについて

思い違いをさせるのである。

(163節)

結局のところ人が愛するのは

自分の欲望であって、欲望され

た対象ではないのである。

(175節)

人間心理の奥の奥をのぞき込めば、

結局、こういうことなのだ…

とニーチェは見ています。

愛の対象をありのままに見て受け入れる

ことで幸福に生きる…

というようなことはそもそも人間ワザ

ではないのだとでも言うかのように。

まとめ

さて、恋愛や結婚に関してこれぐらい考察を並べてくれば、もうポイントは

ご理解いただけてますよね。

ニーチェの名言として出回っている

「結婚(夫婦)生活は長い会話である」

がどこまで本当にニーチェの真意を

伝えたものなのか。

もちろんまったくのガセネタという

わけではないのですから、「ニーチェ

いわく…」として使えなくはありません。

ただ、その場合は「会話」でなく「対話」

と言うこと、またできれば「…である」と

言わず、「長い対話としての結婚(生活)」と

いう言い方で正確を期すことが

望ましいのです;^^💦

👉結婚すべきか否か、そもそも結婚とは?…

等々、結婚や恋愛の問題でお悩みの方には

こちらの記事もオススメです。

・恋と愛の違い⦅男女でまた違う機微を説く名言・詩歌⦆23のレッスン

・結婚の名言 “ひどいが面白い”13選【有毒】祝辞では使用できません

・ピーターパンが結婚する?ウェンディ・ジレンマで読書感想文を書こう

ではまたお目にかかりましょう~~(^O^)/

こんなコメントが来ています